Cattedra degli Uffizi: la lezione di Giorgio Agamben (21/11/2025)

[Disclaimer lungo]

Vi prego di considerare quanto segue: Il presente scritto non costituisce una trascrizione ufficiale della lezione tenuta da Giorgio Agamben presso le Gallerie degli Uffizi. È piuttosto un tentativo di rendere conoscibile e più ampiamente diffuso il contenuto dell’intervento partendo da ciò che è stato reso disponibile al pubblico.

Il rimando al video ufficiale è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=NtSpVtP85Q4

Vi invitiamo a consultare il video originale per verificare in prima persona le parole precise, l’intonazione, le pause e tutto ciò che nel passaggio scritto inevitabilmente va perso o viene ricondotto secondo un’interpretazione.

Attenzione:

- Non si garantisce l’accuratezza perfetta di tutti i passaggi: possono esservi errori di ascolto, omissioni, refusi, ambiguità o interpretazioni soggettive.

- Le virgole, le pause, le enfasi, le reiterazioni o le digressioni proprie del filosofo possono esser state semplificate o ristrutturate per chiarezza.

- Il testo intende essere uno strumento di diffusione e riflessione, non una versione certificata dalla direzione delle Gallerie degli Uffizi, né dal relatore stesso.

- Se intendete citare in contesti accademici, vi raccomando di ricorrere sempre al video o, quando disponibile, alla trascrizione ufficiale – e di segnalare che l’utilizzo è tratto da un elaborato di tipo “report-commentario”.

Mi scuso sin d’ora per ogni imprecisione, ogni salto d’argomento o indecisione sintattica che può derivare dalla trasformazione parlato → testo. Qualsiasi omissione o errore non è intenzionale, ma è legata al procedimento e alla natura del lavoro: un “ripulimento” e riorganizzazione del contenuto per renderlo accessibile al lettore interessato.

In tal senso, si raccomanda di considerare questo scritto come una guida interpretativa piuttosto che come un documento di prima mano.

Grazie della comprensione e buona lettura.

Possiamo cominciare.

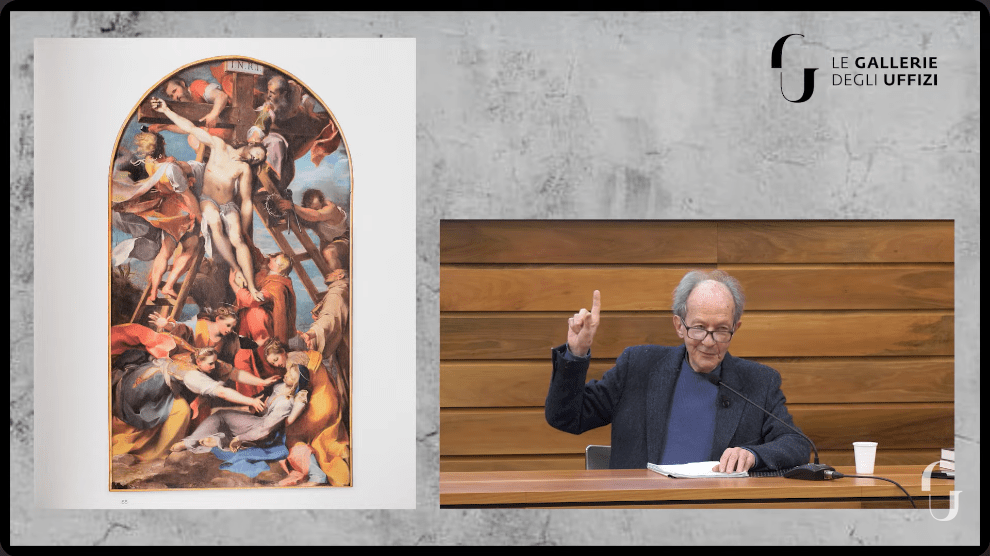

Allora, nelle due scorse lezioni avevo proposto due ipotesi. La prima è che l’elemento della pittura non è l’immagine ma il gesto. A patto di intendere il gesto, come ho spiegato, non come un mezzo rivolto al fine di un messaggio non verbale, ma come un movimento corporeo emancipato da ogni relazione a un fine: il corpo che espone quello che può fare senza alcuna finalità. Abbiamo parlato in questo senso del gesto. C’è questa immagine di cui non parlerò, però appunto, soltanto per confermarvi quello che avevo detto, che nella pittura, appunto, se l’elemento è il gesto, tutto è gesto, anche un’immagine immobile. Il Cristo in questa crocifissione di Barocci è un gesto, se ci badate. Guardate il gesto della deposizione: è in qualche modo un gesto, anche se immobile. Quindi il gesto può essere anche immobile.

La seconda ipotesi era, un’ipotesi che ho già fatto tante volte, che la sola via di accesso al presente è l’archeologia. Il futuro è vuoto e si può manipolare come si vuole; il presente è sempre qualcosa che è difficile da afferrare. La sola via di accesso al presente è l’archeologia. Ricordate la battuta che avevo citato di Flaiano: “faccio progetti solo per il passato”. Appunto, una battuta da prendere estremamente sul serio. Le ricerche che io ho svolto e che altri studiosi svolgono possono essere viste come progetti per il passato o, come Aby Warburg diceva di Burckhardt, profezie per il passato.

Ecco, ci eravamo lasciati, ricordate, sull’immagine, sull’idea di Kojève che l’homo sapiens è giunto alla fine della sua storia e che restano soltanto due possibilità:

- l’accesso a un’animalità post-storica che Kojève identificava con l’American way of life, gli americani come animali post-storici;

- lo snobismo giapponese, lo snobismo dei giapponesi che continuano a celebrare le loro cerimonie del tè ma svuotate da ogni significato storico.

Ecco, vi avevo appunto già suggerito, oggi volevo riprendere questa idea. che, appunto, tra un’America integralmente rianimalizzata secondo Kojève e un Giappone che si mantiene umano sull’atto di rinunciare a ogni contenuto storico, l’Europa potrebbe al contrario offrire l’alternativa di una cultura che resta viva, che resta umana e vitale anche dopo la fine della storia, eventualmente, perché è capace di confrontarsi con la sua intera storia, col passato nella sua totalità, e da questo confronto trarre vitalità, una nuova vita.

Naturalmente quello che volevo anche suggerirvi è che, se è vero che quindi il confronto col passato, l’archeologia resta per noi un compito inaggirabile, in questo senso potremmo dire che il passato, il nostro passato, è il nostro futuro. Tuttavia ci troviamo in una situazione di particolare difficoltà rispetto a questo compito.

Intanto, se questo è vero, se l’archeologia è la sola via di accesso al passato, capirete che i musei acquistano un significato molto particolare. Ho trovato sempre interessante che l’opera più prestigiosa dei grandi architetti di oggi, come sapete, i grandi architetti non costruiscono per l’abitazione ma costruiscono musei, il compito più prestigioso dei grandi architetti è oggi fare un museo. Penso a Gehry e Bilbao, al suo tempo Piano a Beaubourg, Libeskind a Berlino. Sembra che il grande compito degli architetti sia costruire musei e, in un certo senso, il museo è oggi il monumento per eccellenza del nostro tempo.

“Monumento” viene da moneo, il verbo latino moneo, che significa pensare, ricordare, far ricordare. E alla stessa radice appartengono anche mens, mente, e moneta. Moneta è il termine, in origine Moneta è la dea che corrisponde al greco Mnemosyne, è la dea della memoria. Moneta è la dea della memoria e nel tempio di Moneta, della dea della memoria, veniva coniata la moneta.

Riflettete un momento a questa curiosa connessione tra memoria e moneta, come se memoria e moneta entrambe fossero ciò che può stare al posto di tutto. E credo che l’ossessiva attenzione sui problemi monetari che caratterizza il nostro tempo abbia a che fare con questo originario statuto mnestico della moneta.

Sapete che l’euro è in fondo una moneta senza memoria, è come se l’introduzione dell’euro avesse cancellato la memoria delle singole monete, quindi la memoria dei singoli paesi. E credo che è probabile, forse voi sapete che se ne sta discutendo in realtà anche se nascostamente, è probabile che, nella crisi decisiva che la Comunità europea attraverserà nei prossimi anni, è molto probabile che la Comunità europea nei prossimi anni non esisterà più. E sarà un bene, perché è una pessima comunità.

Una delle questioni che si sta già muovendo è l’idea di recuperare la moneta di ciascun paese, che, appunto, se vi ricordate che la moneta è la memoria di ciascun paese. E quindi la crisi che l’Europa sta attraversando in questo momento è una crisi che ha a che fare con questo problema della memoria del passato, della moneta-memoria.

Si parla sempre molto di economia, ma l’economia oggi non è una scienza: è una parola d’ordine che nasconde sempre problemi politici.

Una questione su cui volevo soffermarmi: un grande filosofo, forse l’ultimo filosofo europeo, ha sempre definito l’uomo come un essere che apre innanzitutto un mondo; non ha a che fare soltanto con cose e oggetti, ma apre innanzitutto un mondo. Il proprio dell’essere umano è di essere al mondo.

Una delle cose più curiose, che dà molto da riflettere, è che il significato originario del termine mundus indica una fossa profonda che veniva scavata nel Palatino, gli archeologi l’hanno ritrovata nel Palatino, e in questa fossa vi era la comunicazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti.

Secondo Plutarco, quando Enea e i suoi compagni fondano Roma, ciascuno getta una manciata della terra del paese da cui proveniva in questa fossa, in questo mundus. E quindi la città antica, Roma, era per così dire fondata su questo ombelico che univa il mondo dei vivi e il mondo dei morti.

Questa fossa era chiusa da una pietra che veniva chiamata manalis, cioè dei Mani, dei morti, e veniva aperta tre volte all’anno: il 24 agosto; il 5 ottobre; l’8 novembre.

E quei giorni erano considerati religiosi, cioè giorni in cui non si potevano fare tantissime attività pubbliche; per esempio anche le guerre non si potevano fare.

Ecco, quindi mundus originariamente è questa fossa che mette in comunicazione il passato e il presente, il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E quindi il mondo, se il mondo è una dimensione verticale, va da una fossa verso il cielo. E la città antica, appunto, si fondava su questo mundus, su questa fossa, su questo rapporto essenziale e costitutivo tra i vivi e i morti.

Questa è una cosa molto importante, perché è proprio una delle grandi differenze tra il nostro mondo e il mondo antico. Noi siamo ossessionati dal problema della morte, ma non abbiamo più alcun rapporto con i morti.

Una cosa evidente che già Foscolo, quando scriveva I sepolcri, notava: i cimiteri non sono più luoghi di incontro con i morti e addirittura, come sapete, le tombe, dopo un certo numero di anni, sempre più breve, addirittura adesso dopo trent’anni, dieci anni, vengono tolti i cadaveri e buttati in una fossa comune. Cioè noi non abbiamo più alcun rapporto con i morti e invece pensiamo tantissimo alla morte. Gli antichi, molto più intelligenti di noi, non pensavano alla morte, come dice Spinoza, pensare alla morte non è degno di una mente intelligente, però invece avevano un forte rapporto con i morti, che noi abbiamo perso.

Pensate alle necropoli etrusche. Le necropoli etrusche sono delle città dei morti, città in cui le tombe sono scolpite, sono delle abitazioni. E quindi essere al mondo significava per gli antichi avere questo rapporto con i morti. Quando si toglieva questa pietra manale dalla fossa si diceva mundus patet, il mondo si apre. Ecco, io vorrei un po’ tenere questa frase come un po’ un esergo della nostra ricerca: cerchiamo di tenere il mundus aperto, cerchiamo di tenere aperto il rapporto tra presente e passato, tra vivi e morti.

E la memoria è questo. Ecco, la memoria su cui abbiamo cercato di riflettere più volte nelle lezioni scorse. La memoria è proprio questa tensione che mantiene aperto il mundus, mantiene in tensione, in fondo, l’essere dell’uomo.

Gli stoici avevano un concetto molto simile, che trovo molto interessante, che è il concetto di tonus. Tonus significa in greco tensione, tateinō, tendo, anche nella sua accezione musicale: l’altezza di suono indica il grado di tensione di una corda. E lo stesso vale per il latino tonus, tendo. Ecco, gli stoici appunto concepivano l’essere come dotato di un tonus. L’essere non è un che di immobile, come noi siamo abituati a pensare; non è una sostanza, è qualcosa di teso, che è essenzialmente teso e che deve essere teso, deve avere un tonus. Dicevano gli stoici: è come una muscolatura del corpo; vi è anche una muscolatura dell’essere e dell’anima. Se non c’è una tensione nell’essere e nell’anima è come un corpo senza muscoli.

E avevano questa immagine piuttosto bella: che i gesti fanno un po’ la ginnastica dell’essere. Si potrebbe applicarla al nostro discorso: l’essere è qualcosa che è teso e che ha una specie di intima ginnastica dentro di sé.

Ecco, appunto, allora la memoria è questo tonus. Quindi noi, quando parliamo di memoria in questo corso, non intendo la nozione personale e psicologica di un archivio in cui ciascuno conserva i suoi ricordi, ma piuttosto questa idea della memoria quasi ontologica, che l’essere al mondo dell’uomo ha la forma di una memoria.

Uno dei più curiosi autori dell’ermetismo medievale, che si chiama Marziano Capella, ha dato una volta una definizione che vorrei riprendere. Definiva quello che lui chiamava il ductus, cioè il modo, la struttura del discorso in cui chi parla conduce il suo discorso, la struttura, la tensione di un discorso. La definisce come agendi tenor sub aliqua figura servatus: una tensione conservata sotto una certa figura. Ecco, sembra una bellissima definizione della memoria che qui stiamo cercando: una tensione dell’essere dell’uomo conservata attraverso delle immagini o dei gesti.

E se torniamo, ci spostiamo dalla memoria individuale a quella collettiva e torniamo al tema dell’opera d’arte di cui ci occupiamo in questo corso, l’opera d’arte, mi sembra una bella definizione dell’opera d’arte, è una tensione conservata attraverso una certa figura. Le opere d’arte fanno la ginnastica dell’essere, anche loro.

Bergson, in Materia e memoria, distingue due specie di memoria. Una prima, che chiama la memoria abitudine, la memoria habitus, fissata nell’organismo, è l’insieme dei meccanismi che assicura la nostra continuità. C’è poi una memoria che non è altro che la nostra continuità: siamo memori di noi stessi e attraverso questa memoria ci sperimentiamo come un continuum. La seconda memoria, invece, che lui chiama memoria immagine o ricordo-immagine, è invece soltanto una memoria che allinea i singoli eventi, i singoli ricordi.

Dobbiamo sempre pensare alla memoria in questa duplice forma. E la definizione che ho appena dato prima della memoria come tenor sub aliqua figura servatus è anche la memoria come un’attenzione conservata attraverso un’immagine. La memoria continuità e la memoria ricordo. Cioè memoria continuità e memoria ricordo sono inseparabili: non dobbiamo mai separarle.

E appunto una delle proposte è di considerare l’opera d’arte in questa dimensione, abbandonando la dimensione estetica, che mi sembra sterile. Mi sembra molto più interessante guardare all’opera d’arte in questa prospettiva di questa memoria conservata, tesa attraverso delle immagini.

Forse voi sapete o ricordate che tra il Rinascimento e il Barocco si produce un’immensa, grandissima fioritura, stupefacente per noi , di quelle che si chiamavano le arti della memoria. Giordano Bruno, forse una delle vette del pensiero italiano, ha dedicato ben tre libri all’arte della memoria. E anzi è proprio a causa di questa arte della memoria che ha incontrato la fine che sappiamo, perché era stato invitato da questo infame patrizio veneziano, Mocenigo, perché gli insegnasse l’arte della memoria. E siccome, a quanto pare, questo Mocenigo non riusciva a capire quest’arte della memoria, lo ha denunciato all’Inquisizione.

Brevemente: come funzionavano queste arti della memoria? Il problema è complesso, ma lo semplifico nella struttura essenziale. Le arti della memoria funzionavano in questo modo. Primo: si fissavano con la mente una serie di luoghi, loci, cioè si pensava a un edificio, un edificio come una serie di luoghi. Secondo: si immaginava nella mente un edificio fatto da una serie di loci e in questo edificio, in questi luoghi, si ponevano poi delle immagini, delle statue, delle immagini dipinte o mentalmente, fantasmi, immaginari, come volete, che Bruno chiamava imagines agentes, sono immagini attive.

Perché appunto devono trattarsi di immagini tali da suscitare, da ricordarsi facilmente. E quindi queste arti della memoria avevano questa doppia struttura: un edificio con una serie di luoghi e delle immagini, delle statue, che nella mente poi colui che voleva ricordare, adesso semplifico molto, perché è difficile capire per noi che cosa fosse in gioco in queste arti della memoria, cioè le menti più straordinarie tra il Cinque e il Seicento si occupano di questa cosa che a noi sembra davvero stravagante, ma forse non lo era, perché appunto nella memoria si trattava, in queste mnemotecniche, non di ricordarsi delle singole cose, ma innanzitutto di questa memoria di sé, di questa memoria-abitudine di cui parla Bergson, di riuscire per così dire a padroneggiare la propria mente, la continuità del proprio essere. Come se il singolo appunto fosse tenuto insieme da una memoria.

Quindi l’arte della memoria non serviva soltanto a ricordare dei fatti, degli eventi, ma anche a padroneggiare la propria mente. Ecco, penso che non vi sfugga l’analogia tra questa arte della memoria, concepita come un edificio in cui si situano delle immagini, e il museo in cui ci troviamo. Anzi, oserei dire che una buona definizione del museo, da questo punto di vista, è una gigantesca arte della memoria, in cui si conservano appunto non soltanto le immagini che ci devono ricordare qualcosa, ma anche, nella continuità dell’edificio, la memoria stessa della nostra cultura, della nostra società. Mi sembra una buona definizione dei musei, anche questa: i musei sono un’arte della memoria.

Insomma, avrete capito l’importanza che do a quest’idea della memoria, liberandola dalla nozione spicciola di un archivio in cui registriamo ricordi di eventi, ma aprendola a questa dimensione, per così dire, quasi ontologica, in cui la memoria è una struttura dell’essere. Paolo, nella Lettera agli Ebrei, definisce, ricordate, la fede come sostanza di cose sperate. La fede è l’esistenza di cose sperate, la fede fa esistere le cose che speriamo. Forse analogamente potremmo dire che la memoria è la sostanza delle cose passate, ciò che fa esistere le cose passate.

Entrare in un museo, in questo senso, è una discesa agli inferi che Virgilio descrive nel sesto libro dell’Eneide. Nel sesto libro dell’Eneide, come forse ricorderete, Enea, consigliato dalla Sibilla, scende nell’Averno, nell’Ade, e Virgilio dice: “facile scendere nell’Averno, ma uscirne è difficile”. Entrare in un museo, in questo senso, è una discesa agli inferi in cui apparentemente è facile entrare, ma uscire poi, avendo capito, è difficile.

Virgilio dice che quello che Enea vede sono dei corpi, imagines sine vita, svolazzano attorno a lui immagini prive di vita. Questo è appunto ciò che accade quando entriamo in un museo: in apparenza siamo confrontati a delle immagini prive di vita, ma poi, come avviene a Enea, mano a mano queste immagini si rivelano, ci parlano ed esigono da noi delle cose. In particolare, per esempio, Enea incontra Palinuro, il pilota della nave, che gli chiede di essere sepolto, perché non era stato sepolto.

E qui dobbiamo poi riflettere anche su una cosa che abbiamo completamente dimenticato: che cos’è una sepoltura. Nel mondo antico, e anche nelle società primitive, il rito funebre aveva il compito di far sì che l’anima del defunto, che, se non è sepolto, vaga come uno spettro tra i vivi, rimanga come uno spettro e vaghi tra i vivi. Attraverso la sepoltura questo spettro viene invece eliminato e si riacquista un giusto rapporto con il morto. Cioè lo spettro è la spia di un errato rapporto col morto. Il morto che non è stato sepolto vaga come uno spettro tra i vivi.

La nostra cultura è piena di spettri. La maggior parte delle nozioni del passato che noi crediamo di trasmetterci hanno una consistenza spettrale. Non siamo riusciti a dare al passato, a ritrovare quel passato, quel giusto rapporto che ci permette non di vederlo come uno spettro che vaga tra di noi, ma come qualcosa di ancora vivo con cui siamo in rapporto.

L’importante quindi, ancora una volta, così come non abbiamo più rapporto con i morti, è che non sappiamo più che cos’è un rito funebre. Un rito funebre non è mandare via per sempre qualcosa. Al contrario, è trovare il giusto rapporto col passato e col morto. Ma innanzitutto: dove esiste il passato? Come noi ci rappresentiamo il passato? Come esiste il passato? Dove esiste il passato?

Ecco, in realtà noi usiamo poi questo concetto di passato senza problematizzarlo, come ho cercato di fare, perché lo inseriamo in un modo o nell’altro in una cronologia. Il modo in cui noi concepiamo il nostro rapporto col passato è strutturato e articolato attraverso quella che chiamiamo una cronologia, cioè una successione di prima e poi. Così, per esempio, la cronologia che vige nella nostra cultura, nella nostra società, è la nascita di Cristo. Contiamo gli eventi a partire da questo fatto, da questa origine. I Romani lo facevano ab urbe condita, eccetera.

Qualche riflessione su questa cosa che diamo per scontata e che invece non lo è affatto, e che determina molto il modo in cui ci rappresentiamo il rapporto col passato.

Come nasce questa cronologia? Probabilmente non sapete che questa cronologia nasce quando un oscuro monaco, vissuto a Roma nella prima età del VI secolo, che si chiamava Dionysius Exiguus, Dionigi il Piccolo. Questo scuro monaco ha un’idea: al suo tempo si numeravano gli anni a partire dall’accesso di Diocleziano al potere. Quindi nel VI secolo, quando viveva Dionigi il Piccolo, si contavano gli anni a partire dall’accesso di Diocleziano al potere. Dionigi ebbe invece l’idea di abbandonare questa cosa e vi leggo le sue parole:

«Noi rifiutiamo di legare ai nostri calcoli la memoria di quell’empio e abbiamo scelto di disegnare i periodi degli anni dall’incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, in modo che l’inizio della nostra speranza ci fosse sempre evidente».

Così quello che al suo tempo era l’anno 248 del calendario di Diocleziano divenne l’anno 532 Domini nostri Iesu Christi, dell’età di Gesù Cristo. Ecco, questo Dionigi il Piccolo certo non si immaginava che questa sua idea, che era probabilmente stravagante, avrebbe avuto il successo che ha avuto. Fatto sta che qualche secolo dopo un altro influente religioso, Beda il Venerabile, accolse questa datazione e ne abbreviò la formula in anno Domini. E da allora noi contiamo così gli anni.

Ecco, un oscuro monaco determina il modo in cui noi contiamo gli anni, la nostra cronologia storica. È un fatto singolare che il nostro mondo, che si vuole laico e razionale, usi una cronologia carica di significato teologico, inventata da un oscuro monaco, che è la base di tutto: non solo della nostra cronologia, ma di tutta la conoscenza storica, per esempio. Io penso che gli storici siano dei teologi che non sanno di esserlo, perché usano questa cosa come se andasse da sé. Non possiamo usare questa cronologia come se nulla fosse. Non è affatto indifferente.

Vi faccio un altro esempio. Noi contiamo gli anni, secondo questa cronologia, dalla nascita di Cristo, però facciamo anche molto uso della nozione di secolo. Parliamo di secolo XV, secolo XVIII, secolo XX. Anche questa non è affatto una cosa scontata. È una nozione moderna che è stata inventata da uno storico della Chiesa che si chiamava Flacio Illirico. Questo storico della Chiesa, che viveva nel XVI secolo, ebbe l’idea di articolare la storia della Chiesa in centuriae, come le chiamava, che poi sono diventati i secoli.

Allora nessuno badò a questa cosa, come sempre succede, come era successo anche a Dionigi il Piccolo. Man mano questa nozione fu invece ripresa soprattutto nel Settecento e divenne la nostra nozione di secolo. Perché ve lo dico? Voi penso che sappiate che, per esempio, i professori che insegnano discipline storiche nell’università, storia della letteratura italiana, si credono di acquisire scientificità dicendo: “io sono specialista del secolo XVIII”, “sono specialista del Quattrocento”, e non si rendono conto dell’assurdità. Questa è una convenzione numerica che non ha alcuna realtà.

Invece questa nozione numerica, priva di alcuna realtà, ha acquisito un contenuto, un significato. Noi pensiamo che il secolo esista. Il secolo non esiste, non esiste né può esistere: è una convenzione numerica.

Per dirvi come le discipline storiche abbiano questi presupposti teologici occulti che determinano il nostro modo di pensare. Uno pensa di essere scientifico perché è specialista di due numeri che non hanno alcun senso, alcuna consistenza. Questo è vero anche, ovviamente, per la storia dell’arte, articolata spesso per secoli. Al contrario, invece, vi inviterei a pensare una storia non cronologica, una storia cairologica.

Voi sapete che i Greci avevano due nozioni per indicare il tempo:

- Chrónos, che è la successione numerabile del prima e del poi, e che identificavano non a caso con il dio che divora i suoi figli.

- Kairós, che indicava invece l’occasione, che i Romani traducevano come occasio, e che rappresentavano come un giovinetto alato che ha sulla fronte un ciuffo che bisogna afferrare mentre corre.

Ecco, il kairós è il tempo afferrato: non è più la successione, ma è la capacità di afferrare un istante, l’occasione, cogliere l’occasione. La più bella definizione del rapporto tra chrónos e kairós, queste due forme del tempo, si trova nella raccolta degli scritti medici dell’antichità, il Corpus Hippocraticum, in cui si dice che chrónos è ciò in cui vi è kairós, e kairós è ciò in cui vi è poco chrónos. Cioè il kairós, l’occasione, afferra una piccola parcella di tempo. Il kairós è il gesto con cui noi afferriamo una piccola parcella di tempo, spezziamo la successione cronologica e afferriamo un istante.

Ecco, la temporalità che io cercherò un po’ di seguire in questo corso, per quello che ci rimane ancora, è appunto questa capacità di afferrare questo piccolo tempo, questo kairós. Questo tempo della memoria che ho descritto è anche questa capacità di afferrare un kairós. Questo implica però anche che riflettiamo sul concetto di origine.

Perché appunto la cronologia rimanda sempre a un’origine e, se cerchiamo di pensare un’altra temporalità, dobbiamo confrontarci con questo problema dell’origine. L’origine, origo, viene da orior, nascere, sorgere, da cui Oriente opposto a Occidente. Il passato contiene sempre un Oriente, un’origine, un nascere. E quindi le opere d’arte che il museo ci presenta sono, in un certo senso, sempre orientali: si riferiscono a un’origine.

Ma che cos’è quest’origine? Se noi togliamo il numero cronografico e cerchiamo di afferrare l’origine come kairós, kairologicamente e non cronologicamente. Michel Foucault, a questo proposito, fa una distinzione che raccolgo qui. Foucault distingue tra:

- l’origine, che è l’inizio che determina un’epoca e ne comanda tutto lo svolgimento storico;

- il punto di insorgenza, che è il puro venire alla presenza di qualcosa.

Nel primo senso, l’origine è quindi un principio che determina, definisce l’identità di ciò a cui dà origine e ne governa lo svolgimento. Quando articoliamo in epoche il tempo, il modello di questo è, in fondo, la creazione divina. La creazione divina è un momento in cui viene prodotta qualcosa e fissata nella sua identità, e, come sapete, secondo i teologi la creazione è continua: Dio continua a governare il mondo attraverso la provvidenza, che è come una creazione continua. E la parola arché, del resto, è molto chiara: archō in greco significa comandare, e arché significa cominciare ma anche comandare; e archē è il magistrato, l’archōn che comanda.

Completamente diverso, invece, è il punto di insorgenza su cui riflette Foucault e su cui vi invito a riflettere: non la capacità di determinare e fissare un’identità e governare uno sviluppo nel tempo, ma il puro venire alla presenza di qualcosa, nella sua semplice advenienza, nella sua sorgività.

Capite che sono due modi molto diversi di guardare all’opera d’arte: se la guardiamo secondo il modello dell’origine cronologica oppure se la guardiamo come puro venire alla presenza.

Possiamo chiamare questo puro venire alla presenza, distinguendolo dalla storia, prendendo il suggerimento di Franz Overbeck, il grande amico e teologo amico di Nietzsche, possiamo chiamarlo preistoria. Vi suggerisco di chiamare preistoria questa concezione, questo punto, questo puro venire alla presenza di qualcosa. Overbeck, quando riflette su questo concetto di preistoria, dice che il carattere fondamentale della preistoria è di essere storia dell’insorgenza e non, come il suo nome potrebbe far credere, di essere antichissima. Non dobbiamo guardare la preistoria come qualcosa di più antico: può essere anche recentissima, purché abbia a che fare col punto di insorgenza di qualcosa.

La preistoria, così come la intende Overbeck, non è qualcosa che precede la storia, ma è sempre contemporanea, è interna ad essa. Overbeck era uno storico del cristianesimo e sapeva, per esempio, che alla parola di Gesù nessuno ha accesso se non attraverso una tradizione il cui canone è stato fissato, come sapete, intorno al IV secolo. Quello che noi consideriamo il testo canonico delle parole di Gesù è stato fissato intorno al IV secolo.

Tra Gesù e questo IV secolo c’è un intervallo a cui la tradizione della Chiesa si riferisce come tradizione apostolica, di cui non si sa quasi nulla. Questo Overbeck suggerisce di chiamarlo preistoria: l’intervallo tra la tradizione dei saperi che fissa dei canoni e l’origine presupposta, inattingibile.

Per questo ogni autentica ricerca storica deve implicare sempre una critica delle tradizioni. La tradizione fissa in un canone ciò che noi dobbiamo assumere come fonte, e in questo modo la fonte, fissata nel canone, diventa in certo senso inattingibile.

Per questo Heidegger, in un passo importante di Sein und Zeit, parla della necessità di una distruzione della tradizione. Di fronte alla tradizione che fissa canoni, dobbiamo fare sempre un lavoro di distruzione della tradizione. Dobbiamo rompere il canone se vogliamo attingere alle fonti.

Naturalmente questa è una cosa che di solito non si fa. Per esempio, per tornare alle nostre accademie, quasi tutte le ricerche dei professori sono fatte sulla letteratura secondaria e non raggiungono mai la fonte. Si accontentano del canone trasmesso e non si confrontano con la fonte. Invece è essenziale una ricerca che distrugga il canone della tradizione e si confronti con la fonte.

Quindi la memoria, in questo senso, è una pratica distruttiva. Vorrei ora evocare un’altra concezione dell’origine, che mi sembra molto interessante, e che si deve a Walter Benjamin. Nel suo libro L’origine del dramma barocco tedesco, Benjamin dà una definizione dell’origine che trovo estremamente bella. Ve la leggo rapidamente: «L’origine sta nel fiume del divenire come un vortice e trascina dentro la propria ritmica il materiale della genesi».

L’origine non è qualcosa che precede il divenire, ma è un vortice nel divenire. Riflettete su questa immagine. Il vortice è una figura autonoma: noi lo vediamo, il gorgo. Ma il vortice assume continuamente la sua materia dall’acqua in cui si trova. Questa figura, che ci sembra chiusa in sé stessa, è fatta della stessa materia della massa liquida che la circonda, con cui continuamente si scambia. Il vortice ha una sua identità e, nel suo tempo, si scambia continuamente con la massa in cui è immerso.

Pensare l’origine in questo modo mi sembra estremamente interessante. Goethe chiamava Urphänomen il fenomeno originario, distinguendolo dall’origine separata. Goethe diceva che non c’è nulla dietro i fenomeni: essi stessi sono la dottrina. Di fronte a un fenomeno non dobbiamo cercare un prima o un dietro, un senso nascosto: non c’è nulla dietro. L’intelligenza di un fenomeno guadagna se lo si coglie nella sua originalità, come punto di insorgenza.

Mi è sempre parso un esempio chiarissimo di questa esperienza ciò che avvenne il 14 gennaio 1506, quando, scavando in una vigna sul colle Oppio a Roma, Felice de Fredis vide emergere dalla terra quello che poi fu identificato come il gruppo del Laocoonte. Michelangelo e Giuliano da Sangallo corsero a vedere questo lento affiorare di una scultura intatta e meravigliosa.

In quel momento non si poteva sapere nulla del suo passato. Affiorava dal passato, in un puro venire alla presenza. E questo avviene di continuo. Ho visto una fotografia del 1894 in cui un gruppo di archeologi porta alla luce lentamente una straordinaria statua di efebo greco. Lo stesso accadde con la grotta di Chauvet, scoperta per caso, o con Lascaux.

In questi casi si assiste a un punto di insorgenza. Non si tratta di ricostruire una cronologia, ma di trovarsi in questo scarto, in questo apparire. I quadri nei musei dovremmo riuscire a vederli così: nel loro venire alla presenza, nel loro apparire, come Michelangelo e Sangallo videro affiorare il Laocoonte.

Naturalmente fra origine e punto di insorgenza c’è una dialettica incessante: cronologia e cairologia non possono essere separate. Tuttavia il pensiero consiste nella capacità di interrompere la cronologia e cogliere il kairós.

Per questo vi suggerivo di non pensare più solo in sostantivi. Perfetto. Parte 5 (finale).

Continuo senza tagli, senza riduzioni, con sole correzioni minime (nomi, punteggiatura, refusi evidenti). Questa è la chiusura integrale della lezione.

Parte 5

Ecco, la temporalità che io cercherò un po’ di seguire in questo corso, per quello che ci rimane ancora, è appunto questa capacità di afferrare questo piccolo tempo, questo kairós. Questo tempo della memoria che ho descritto è anche questa capacità di afferrare un kairós. Questo implica però anche che riflettiamo sul concetto di origine.

Perché appunto la cronologia rimanda sempre a un’origine e, se cerchiamo di pensare un’altra temporalità, dobbiamo confrontarci con questo problema dell’origine. L’origine, origo, viene da orior, nascere, sorgere, da cui Oriente opposto a Occidente. Il passato contiene sempre un Oriente, un’origine, un nascere. E quindi le opere d’arte che il museo ci presenta sono, in un certo senso, sempre orientali: si riferiscono a un’origine.

Ma che cos’è quest’origine? Se noi togliamo il numero cronografico e cerchiamo di afferrare l’origine come kairós, kairologicamente e non cronologicamente. Michel Foucault, a questo proposito, fa una distinzione che raccolgo qui. Foucault distingue tra:

- l’origine, che è l’inizio che determina un’epoca e ne comanda tutto lo svolgimento storico;

- il punto di insorgenza, che è il puro venire alla presenza di qualcosa.

Nel primo senso, l’origine è quindi un principio che determina, definisce l’identità di ciò a cui dà origine e ne governa lo svolgimento. Quando articoliamo in epoche il tempo, il modello di questo è, in fondo, la creazione divina. La creazione divina è un momento in cui viene prodotta qualcosa e fissata nella sua identità, e, come sapete, secondo i teologi la creazione è continua: Dio continua a governare il mondo attraverso la provvidenza, che è come una creazione continua. E la parola arché, del resto, è molto chiara: archō in greco significa comandare, e arché significa cominciare ma anche comandare; e archē è nel magistrato, l’archōn che comanda.

Completamente diverso, invece, è il punto di insorgenza su cui riflette Foucault e su cui vi invito a riflettere: non la capacità di determinare e fissare un’identità e governare uno sviluppo nel tempo, ma il puro venire alla presenza di qualcosa, nella sua semplice advenienza, nella sua sorgività.

Capite che sono due modi molto diversi di guardare all’opera d’arte: se la guardiamo secondo il modello dell’origine cronologica oppure se la guardiamo come puro venire alla presenza.

Possiamo chiamare questo puro venire alla presenza, distinguendolo dalla storia, prendendo il suggerimento di Franz Overbeck, il grande amico e teologo amico di Nietzsche, possiamo chiamarlo preistoria. Vi suggerisco di chiamare preistoria questa concezione, questo punto, questo puro venire alla presenza di qualcosa. Overbeck, quando riflette su questo concetto di preistoria, dice che il carattere fondamentale della preistoria è di essere storia dell’insorgenza e non, come il suo nome potrebbe far credere, di essere antichissima. Non dobbiamo guardare la preistoria come qualcosa di più antico: può essere anche recentissima, purché abbia a che fare col punto di insorgenza di qualcosa.

La preistoria, così come la intende Overbeck, non è qualcosa che precede la storia, ma è sempre contemporanea, è interna ad essa. Overbeck era uno storico del cristianesimo e sapeva, per esempio, che alla parola di Gesù nessuno ha accesso se non attraverso una tradizione il cui canone è stato fissato, come sapete, intorno al IV secolo. Quello che noi consideriamo il testo canonico delle parole di Gesù è stato fissato intorno al IV secolo.

Tra Gesù e questo IV secolo c’è un intervallo a cui la tradizione della Chiesa si riferisce come tradizione apostolica, di cui non si sa quasi nulla. Questo Overbeck suggerisce di chiamarlo preistoria: l’intervallo tra la tradizione dei saperi che fissa dei canoni e l’origine presupposta, inattingibile.

Per questo ogni autentica ricerca storica deve implicare sempre una critica delle tradizioni. La tradizione fissa in un canone ciò che noi dobbiamo assumere come fonte, e in questo modo la fonte, fissata nel canone, diventa in certo senso inattingibile.

Per questo Heidegger, in un passo importante di Sein und Zeit, parla della necessità di una distruzione della tradizione. Di fronte alla tradizione che fissa canoni, dobbiamo fare sempre un lavoro di distruzione della tradizione. Dobbiamo rompere il canone se vogliamo attingere alle fonti.

Naturalmente questa è una cosa che di solito non si fa. Per esempio, per tornare alle nostre accademie, quasi tutte le ricerche dei professori sono fatte sulla letteratura secondaria e non raggiungono mai la fonte. Si accontentano del canone trasmesso e non si confrontano con la fonte. Invece è essenziale una ricerca che distrugga il canone della tradizione e si confronti con la fonte.

Quindi la memoria, in questo senso, è una pratica distruttiva. Vorrei ora evocare un’altra concezione dell’origine, che mi sembra molto interessante, e che si deve a Walter Benjamin. Nel suo libro L’origine del dramma barocco tedesco, Benjamin dà una definizione dell’origine che trovo estremamente bella. Ve la leggo rapidamente: «L’origine sta nel fiume del divenire come un vortice e trascina dentro la propria ritmica il materiale della genesi».

L’origine non è qualcosa che precede il divenire, ma è un vortice nel divenire. Riflettete su questa immagine. Il vortice è una figura autonoma: noi lo vediamo, il gorgo. Ma il vortice assume continuamente la sua materia dall’acqua in cui si trova. Questa figura, che ci sembra chiusa in sé stessa, è fatta della stessa materia della massa liquida che la circonda, con cui continuamente si scambia. Il vortice ha una sua identità e, nel suo tempo, si scambia continuamente con la massa in cui è immerso.

Pensare l’origine in questo modo mi sembra estremamente interessante. Goethe chiamava Urphänomen il fenomeno originario, distinguendolo dall’origine separata. Goethe diceva che non c’è nulla dietro i fenomeni: essi stessi sono la dottrina. Di fronte a un fenomeno non dobbiamo cercare un prima o un dietro, un senso nascosto: non c’è nulla dietro. L’intelligenza di un fenomeno guadagna se lo si coglie nella sua originalità, come punto di insorgenza.

Mi è sempre parso un esempio chiarissimo di questa esperienza ciò che avvenne il 14 gennaio 1506, quando, scavando in una vigna sul colle Oppio a Roma, Felice de Fredis vide emergere dalla terra quello che poi fu identificato come il gruppo del Laocoonte. Michelangelo e Giuliano da Sangallo corsero a vedere questo lento affiorare di una scultura intatta e meravigliosa.

In quel momento non si poteva sapere nulla del suo passato. Affiorava dal passato, in un puro venire alla presenza. E questo avviene di continuo. Ho visto una fotografia del 1894 in cui un gruppo di archeologi porta alla luce lentamente una straordinaria statua di efebo greco. Lo stesso accadde con la grotta di Chauvet, scoperta per caso, o con Lascaux.

In questi casi si assiste a un punto di insorgenza. Non si tratta di ricostruire una cronologia, ma di trovarsi in questo scarto, in questo apparire. I quadri nei musei dovremmo riuscire a vederli così: nel loro venire alla presenza.

Naturalmente fra origine e punto di insorgenza c’è una dialettica incessante: cronologia e cairologia non possono essere separate. Tuttavia il pensiero consiste nella capacità di interrompere la cronologia e cogliere il kairós.

Una cosa molto importante è che la grammatica che si fa studiare ai bambini nella scuola è carica di tradizione metafisica, quindi viene inserita nella mente dei giovani che studiano la grammatica, viene inserita tutta la tradizione logico-metafisica dell’Occidente.

I concetti grammaticali determinano il modo in cui noi pensiamo.

Ecco appunto, quello che vi suggerivo è di provare a pensare non in sostantivi, noi in genere quando dobbiamo definire qualcosa ci serviamo di nomi, pensiamo attraverso sostantivi e invece potremmo provare a pensare per esempio in avverbi. Per esempio mente, la mente, in realtà non ha carattere sostanziale, noi ci serviamo della parola mente per fare gli avverbi nella nostra società, dolcemente, bruscamente, improvvisamente, noi ci serviamo di questa parola per formare gli avverbi. Il nome è appunto sempre sostantivo e quantitativo, cerca di sostanziare e gli avverbi sono molto più leggeri, molto più qualitativi.

Mi interessa appunto suggerirvi per così dire un pensiero avverbiale, non pensare il che cosa, ma pensare il come. Per esempio se c’è un problema di solito il pensare che cosa fare paralizza, se invece proviamo a pensare, diversamente, come facciamo è sempre più utile. Ecco allora appunto proviamo a pensare questa temporalità di cui ci occupiamo in modo avverbiale, come fanno i poeti del resto: – sempre, – mai, – già, – ancora, – già e non ancora, è molto più interessante che pensare ai sostantivi. Ma il più interessante di tutti che volevo suggerirvi è l’avverbio mentre.

Mentre che deriva dal latino dum interim, come sapete non designa un tempo, designa un frattempo, una singolare simultaneità tra due azioni, due eventi o due tempi. Il suo equivalente è nei verbi quel curiosissimo modo verbale che è il gerundio. Il gerundio dicono i grammatici non è né un verbo né un nome, però suppone sempre un nome o qualcosa a cui accompagnarsi. Vi cito due versi di Pascoli: – Il paese ove andando ci accompagna l’azzurra visione di San Marino. – Andando. – Il Virgilio dice a Dante pur va e in andando ascolta.

Riflettete a questo tempo speciale che possiamo definire solo attraverso l’avverbio mentre o attraverso il gerundio. Ecco non si tratta, come vedete, di un tempo cronologico misurabile attraverso un prima o un poi. No anzi, mentre andando, è contemporaneo. E qui penso appunto che la vera dimensione temporale in cui noi ci troviamo è questo frattempo, questo mentre, questo gerundio. Uscire dalla cronologia significa accedere a questo tempo più vero, più reale, che è quello in cui ci troviamo, che è sempre un mentre. Non penso dunque sono, come dice Descartes, ma mentre penso sono, pensando sono.

Viene meno la connessione causale e ci viene aperta invece questa dimensione di una contemporaneità, di un frattempo. Ecco appunto, volevo suggerirvi appunto come modello di questa temporalità cairologica che cerchiamo, di pensare piuttosto avverbialmente, appunto come un mentre. Non so se ci resta ancora un po’ di tempo. Ecco, l’idea è che noi dobbiamo cercare appunto di evitare di sostanzializzare questo elemento temporale che cerchiamo. Non è qualcosa di semplice, però per esempio ci sono dei modelli evidenti nelle discipline che ci sono familiari. Per esempio nella filologia classica voi sapete che per eccellenza non si può raggiungere un’origine, non possiamo avere il manoscritto di Sofocle o di Omero. E quindi la filologia deve ricercare di avvicinarsi all’origine attraverso una disamina dei manoscritti trasmessi che conosciamo.

E curiosamente poi come si opera? Si opera attraverso gli errori che contengono questi manoscritti, attraverso un’analisi degli errori che contengono i manoscritti il filologo li costruisce in uno stemma e risale non all’originale che ovviamente è inaccessibile, è inaccessibile l’originale, però risale a quello che si chiama in filologia un archetipo, cioè quello stadio della tradizione più vicino all’origine. Ma che in realtà è già sempre una corrotta, l’archetipo è già corrotto.

Ecco appunto, anche in questo caso l’archetipo che i filologi ricostruiscono, e certe volte addirittura lo ricostruiscono proprio materialmente come un testo, non bisogna mai dimenticare che non è vero, non esiste questo archetipo, si tratta di una costruzione dei filologi per avvicinarsi a qualcosa che manca e non lo dobbiamo mai sostanziare, pensare che esiste qualcosa come un archetipo.

E lo stesso avviene in linguistica per l’indo-europeo, voi sapete che nell’Ottocento i grandi linguisti scopersero questa coesione tra una serie di lingue dette appunto indo-europee, il sanscrito, il greco, il latino, l’iranico, le lingue germaniche, e quindi si elaborò una serie di analogie grammaticali tra queste lingue e si fece l’ipotesi che questa analogia si fondasse in una lingua sconosciuta che si chiamava l’indo-europeo.

Ecco anche qui, se si cerca di sostanziare, come alcuni fanno l’indo-europeo e addirittura ci sono dei tentativi di fare dei vocabolari dell’indo-europeo, di risalire alle radici dell’indo-europeo, questo è totalmente erroneo. Quello che noi abbiamo è una serie di corrispondenze tra lingue storicamente attestate, una serie di corrispondenze. Questa serie di corrispondenze e di analogie non va sostanziata in una causa precedente, in un origo precedente. Di nuovo c’è questa idea di qualcosa che determina. Quindi l’indo-europeo ovviamente non esiste e quindi infatti poi è dato luogo, come sapete, a gravi equivoci e a rischi molto gravi. L’idea poi di identificare un popolo che incarna questa lingua.

E un altro esempio evidente è nella psicanalisi. Voi sapete che appunto nella dottrina freudiana l’individuo è stato confrontato a un trauma, a un’esperienza che non ha potuto assumere e che quindi rimuove nell’inconscio. Dall’inconscio questo rimosso poi produce dei sintomi nevrotici, attraverso una varia fenomenologia di sintomi e appunto la psicoanalisi dovrebbe essere il tentativo appunto di far affiorare alla coscienza questo trauma, questo trauma che è stato rimosso nell’inconscio, che poi ha la forma di un fantasma, dice Freud, un fantasma nella mente del nevrotico. Anche qui questo trauma non va veramente sostanziato, non bisogna credere, come Freud a volte sembra crederlo, che veramente si può identificare un certo trauma, una certa esperienza in un certo anno, in un certo luogo che ha dato luogo alla rimozione.

Anche qui dobbiamo lasciare vuoto questo spazio, in tutti questi tre casi. Non ipostatizzare mai nulla in un’origine precedente. Non bisogna mai, quando siamo confrontati a qualcosa, un fenomeno che cerchiamo di capire, evitare di sostanziare un’origine che lo spieghi come precedente ed estranea ad essa. Invece questa immagine del vortice, l’origine invece è interna, è dentro, non va mai sostanziata e separata.

A questo punto però mi fermo perché vedo che sono le sei e se qualcuno vuole fare delle domande. Grazie

Lascia un commento